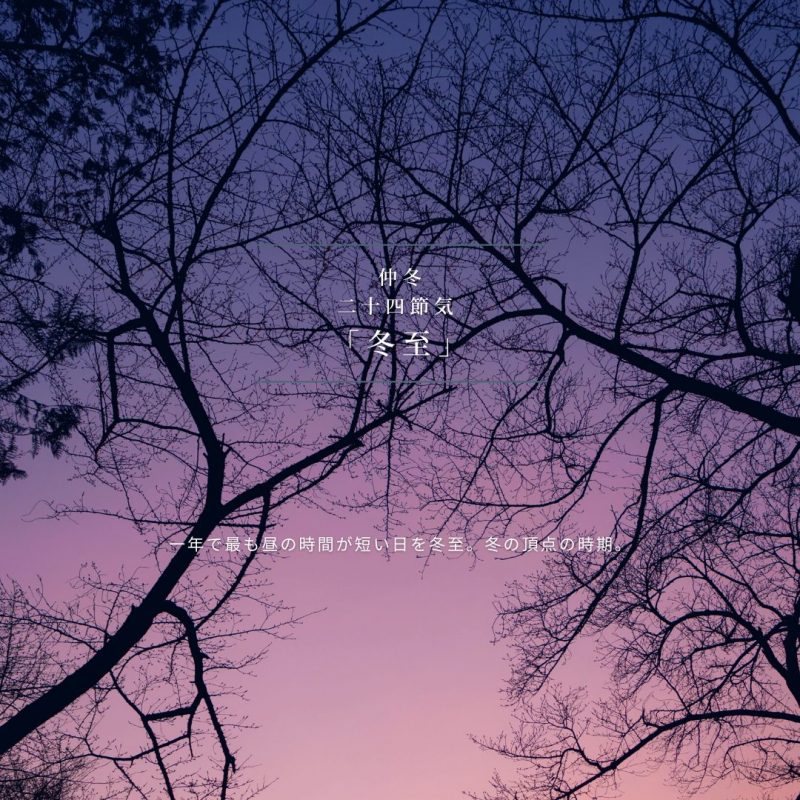

二十四節気「冬至(とうじ)」12/22~1/4頃

冬の頂点

一年で最も昼の時間が短い日を冬至。

この季節の食材・食事

柚子

蕎麦

お節料理

【仲冬】「大雪」と「冬至」の七十二候

大雪(十二月七日頃)

閉塞成冬(12/7~12/11頃)

閉塞成冬(12/7~12/11頃)

熊蟄穴(12/12~12/16頃)

熊蟄穴(12/12~12/16頃)

鱖魚群(12/16~12/21頃)

鱖魚群(12/16~12/21頃)

冬至(十二月二十二日頃)

乃東生(12/22~12/26頃)

乃東生(12/22~12/26頃)

麋角解(12/27~12/31頃)

麋角解(12/27~12/31頃)

雪下出麦(1/1~1/4頃)

雪下出麦(1/1~1/4頃)

この季節におすすめの料理教室・講座

【参考図書】

こよみ便覧 URL: https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2536637

山下 景子『二十四節気と七十二候の季節手帖』成美堂出版、2014年

細井浩志『日本史を学ぶための<古代の暦>入門』吉川弘文館、2014年

白井明大『日本の七十二候を楽しむー旧暦のある暮らしー』東邦出版、 2012年

冬の暦

初冬

「立冬」

冬の気配が現れる時期。冬の始まり。

初候「山茶始開 つばきはじめてひらく」

サザンカ(山茶花)の花が咲き始める頃。

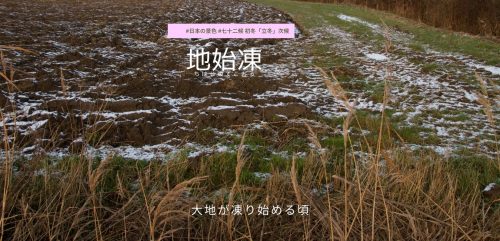

次候「地始凍 ちはじめてこおる」

大地が凍り始める頃。

末候「金盞香 きんせんかさく」

水仙の花が咲く頃。

「小雪」しょうせつ

寒くなり、雨と入り混じった雪がわずかに降り出す頃。

初候「虹蔵不見 にじかくいれてみえず」

虹を見かけなくなる頃。

次候「朔風払葉 きたかぜこのはをはらう」

北風が木の葉を払いのける頃。

末候「橘始黄 たちばなはじめてきばむ」

ヤマトタチバナの実が黄色く色づく頃。

仲冬

二十四節気 仲冬「大雪」たいせつ と、「冬至」

「大雪」

雪がたくさん降る時季となり、本格的な冬。

初候「閉塞成冬 そらさむくふゆとなる」

冬雲が重たく空を覆う頃。

次候「熊蟄穴 くまあなにこもる」

熊が冬眠に入る頃。

末候「鱖魚群 さけのうおむらがる」

鮭が群れを成して川を遡上(そじょう)する頃。

「冬至」

初候「乃東生 なつかれくさしょうず」

夏枯草が芽を出す頃。

次候「麋角解 さわしかつのおる」

大鹿の角が落ちる時期。

蝦夷鹿は春に角をおとす。ニホンカモシカは牛の仲間。角は落としません!!…アレ???

末候「雪下出麦 ゆきわたりてむぎのびる」

雪の下で麦が芽を出す頃。

晩冬

二十四節気 晩冬「小寒」と、「大寒」

「小寒」

日増しに寒さが厳しくなって最も寒い時期が始まる頃。

初候「芹乃栄 せりすなわちさかう」

芹がよく生育する頃。

次候「水泉動 しみずあたたかをふくむ」

凍った泉の水が動き始める頃。

末候「雉始鳴 きじはじめてなく」

雄の雉が初めて鳴く頃。

「大寒」

最も寒い時期。冬の最後を締めくるり

初候「款冬華 ふきのはなさく」

ふきのとうがつぼみを出す頃。

次候「水沢腹堅 さわみずこおりつめる」

沢に氷が張りつめる頃。

末候「雞始乳にわとりはじめてとやにつく」

鶏が卵を抱いて巣に籠る頃。

自然本来の摂理は、こうなのね。